De porte d’entrée d’une vaste machine industrielle au dernier témoin continental d’une activité révolue : la grue LaSalle-Coke

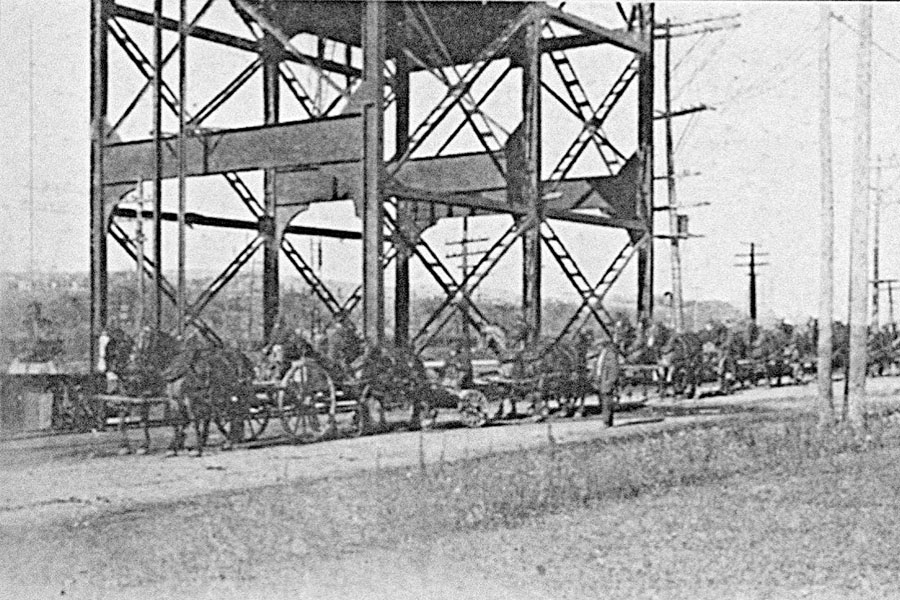

Tour de déchargement du charbon, vers 1916. Un attelage de 16 chevaux tire une turbine à vapeur vers l’usine à vapeur de LaSalle. Photographie publiée dans Our Magazine, février 1917, p. 15.

La grue LaSalle-Coke, auparavant connue sous le nom de grue LaSalle-Gas, servait au déchargement du charbon pour l’usine à gaz manufacturé de LaSalle Gas, puis pour la Montreal Coke and Manufacturing Company (MCM). Construite entre 1914 et 1916, elle se dresse entre la rue Saint-Patrick et les murs de soutènement du côté sud du canal de Lachine. Dernier témoin de ce type de structure toujours debout dans les Amériques, elle illustre un pan méconnu de l’histoire industrielle de Montréal. Avant d’aborder l’histoire, les spécificités techniques et l’importance de cette vaste machine industrielle, il est essentiel de la replacer dans le contexte plus large de l’industrialisation et du développement énergétique de Montréal.

De LaSalle Gas à LaSalle Coke : une croissance industrielle

Vers 1910, la Montreal Light, Heat and Power Co. (MHLP) envisage d’implanter une usine à gaz manufacturé dans l’ouest de l’île de Montréal pour répondre à la demande croissante en gaz nécessaire à l’éclairage, à la cuisson et au chauffage de sa clientèle montréalaise. La production de gaz à partir de la distillation du charbon nécessite d’importantes infrastructures et de vastes espaces : centrale thermoélectrique, générateurs de vapeur, usines à gaz, gazomètres et espaces de stockage du charbon. Le site est choisi en fonction de plusieurs facteurs : la proximité du canal de Lachine, qui facilite l’approvisionnement en houille (un combustible minéral à forte teneur en carbone) transportée par navire – une solution plus économique que le train pour des volumes aussi importants –, la présence de Keystone Transport, une compagnie appartenant à MLHP chargée du transport du charbon, et l’abondance en eau, essentielle pour la génération de vapeur et d’autres processus industriels.

En 1910, MHLP acquiert un vaste espace rural le long du canal de Lachine. L’isolement relatif du site répond davantage à des besoins d’expansion industrielle qu’à des considérations de risques et de sécurité. Notons que la municipalité de LaSalle ne sera créée qu’en 1912 et ne mettra en place une véritable politique d’implantation industrielle qu’en 1925.

Entre 1914 et 1924, la production de gaz double rapidement, atteignant 8 millions de pieds cubes de gaz par jour. Une nouvelle usine à gaz inaugurée cette même année porte cette capacité à 62 millions de pieds cubes quotidiens.

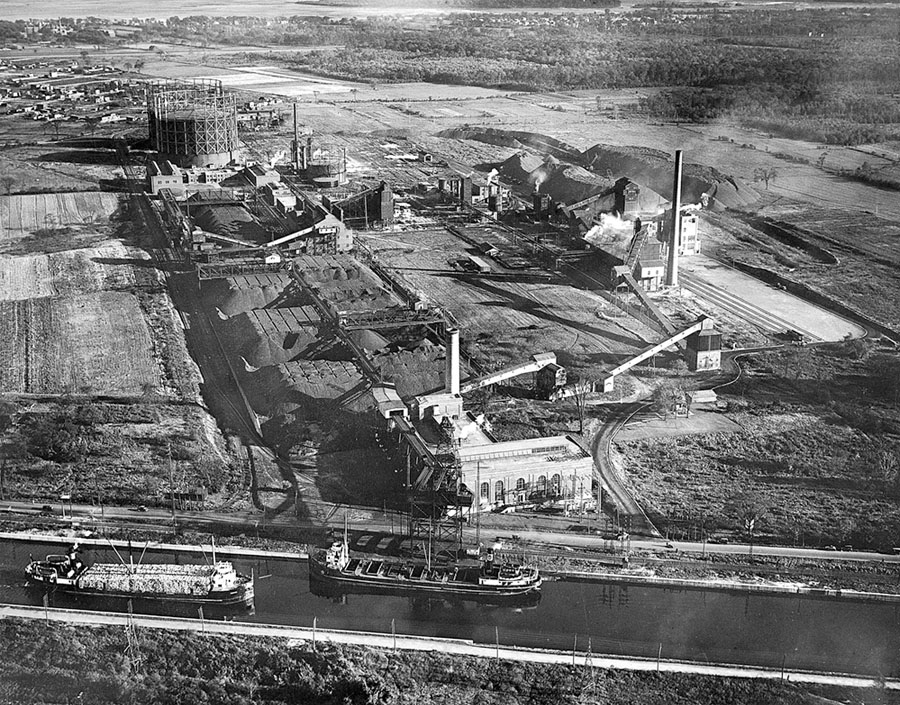

Vue aérienne de la Montreal Coke Manufacturing, juillet 1926. Photographe : Fairchild Aerial Surveys Co. of Canada Ltd, Grand-Mère. Archives Hydro-Québec, F9/700763/700

En 1927, MLHP s’associe à la compagnie américaine Koppers Co. Limited de Pittsburgh pour former MCM, qui construit une cokerie comprenant 59 fours capables de transformer 17 tonnes de charbon en coke domestique en 15 heures ou en coke métallurgique en 24 heures. Le coke est un combustible pouvant être utilisé notamment pour le chauffage domestique. Bien que cette association modifie la production finale, les premières étapes du traitement du charbon restent inchangées : la houille est transbordée des charbonniers de Keystone Transport Limited à l’aide de la grue de déchargement, transportée par d’énormes ponts roulants vers une zone d’entreposage à ciel ouvert d’un kilomètre de long, puis acheminée par un convoyeur à courroie au sommet d’un concasseur avant d’être dirigée vers l’usine à gaz ou la cokerie.

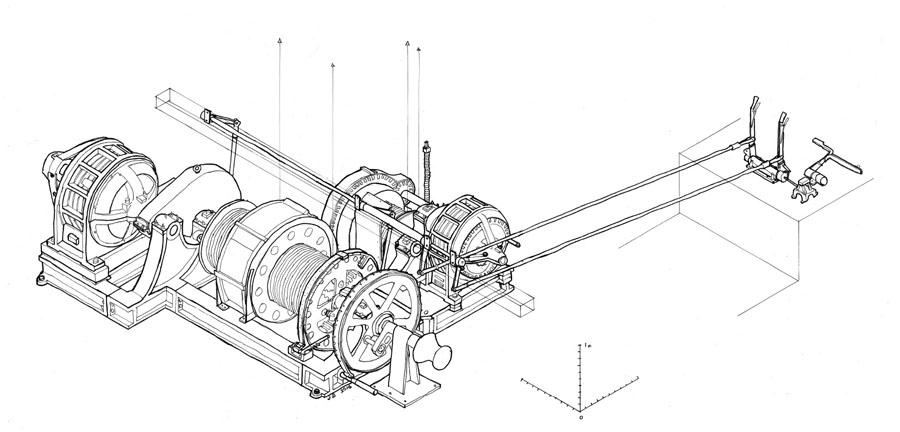

Vue isométrique montrant les machines de la cabine supérieure avec les équipements de protection et les leviers de commande. Dessin de Jean Bélisle, 2017.

En 1943, la production de l’usine de Ville LaSalle atteint 33 millions de pieds cubes de gaz par jour. Après la nationalisation de MHLP en 1944, MCM demeure aux mains d’investisseurs américains avant d’être achetée par la Société de gaz naturel du Québec (aujourd’hui Énergir) en 1957. Elle emploie alors 370 personnes et produit 8,5 milliards de pieds cubes de gaz ainsi que 375 000 tonnes de coke par an. L’arrivée du gazoduc de gaz naturel sonne le glas de la production du gaz manufacturé à Montréal. On concentre alors la production de l’usine de LaSalle vers le coke métallurgique. Toutefois, en raison des inconvénients liés à la pollution atmosphérique engendrée par cet établissement industriel, les plaintes de la population environnante se multiplient. Afin de réduire les nuages de fumée, l’entreprise amorce en 1972 la modernisation de son usine pour atténuer les émanations polluantes. Le 27 mai 1977, à la suite d’un rapport constatant que l’état des installations constitue un risque pour la sécurité de ses 244 employés, MCM cesse ses activités. La démolition du complexe industriel s’échelonnera jusqu’en 1983. De cette vaste machine industrielle, la grue LaSalle-Coke demeure le seul témoin tangible.

Une grue distinctive et un rythme d’opération soutenu

D’une hauteur d’environ 48 mètres, cette grue en acier riveté se compose de quatre sections : la tour inférieure, la tour supérieure, la flèche et le chemin de roulement. Ce type de grue, appelé en anglais « fixed type overhead transporter », se distingue des autres grues par sa multifonctionnalité : elle assurait à la fois le déchargement du charbon depuis les cales des navires, son élévation jusqu’à la voie ferrée et son acheminement par voie ferrée aérienne vers l’usine.

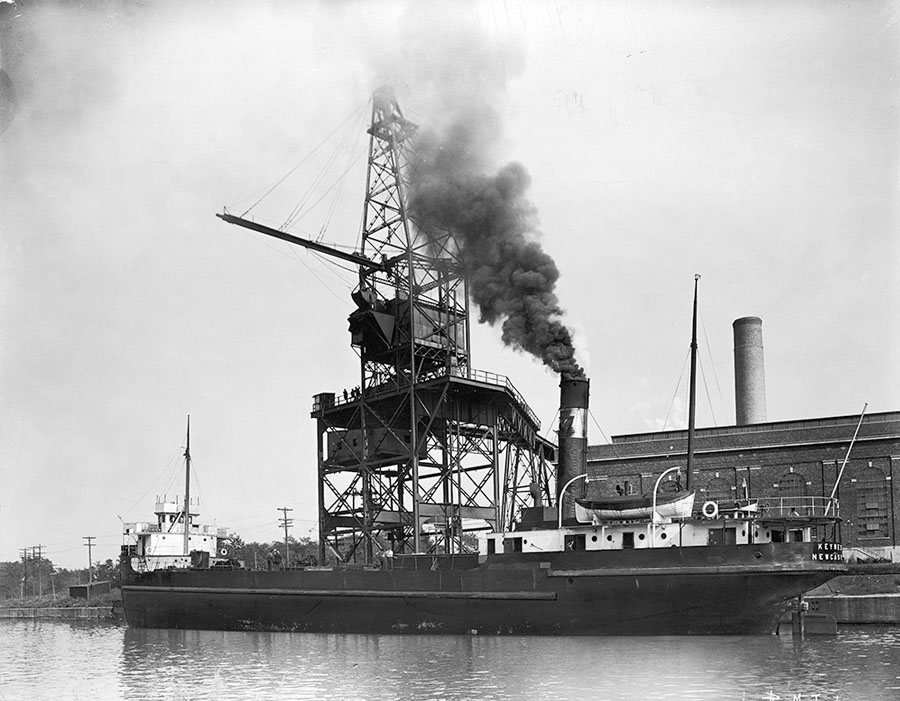

Avant-plan – Key Boat amarré au quai; arrière-plan – Tour de déchargement du charbon; 1943. Centre d’archives d’Hydro-Québec /F9 / 101-300 / 12161 – Historiques – Montreal, Light, Heat and Power consolidated. A record of Expansion & Improvement 1925-1943. p. 38

Son fonctionnement reposait sur un système électrique activant une benne preneuse, laquelle remontait le charbon à 31 mètres de hauteur avant de le déverser dans des wagons circulant sur une voie ferrée surélevée passant au-dessus de la rue Saint-Patrick reliant le canal de Lachine à l’usine. Avec une capacité de déchargement de 300 tonnes à l’heure, la grue fonctionnait 15 heures par jour pour transborder le charbon. Lorsqu’on sait que la grue pouvait décharger deux tonnes et quart aux 27 secondes et qu’un wagon avait une capacité de six tonnes, le ballet des wagons par les convoyeurs devait être pour le moins spectaculaire.

Vue aérienne de la Montreal Coke Manufacturing, octobre 1930. Photo : Associated Screen News. Archives Hydro-Québec, F9/700763/02022-3C-8. BANQ, Collection Pharon, 1376.

Entre 1943 et 1957, plus de 500 000 tonnes de charbon étaient déchargées par année, ce qui nécessitait plus de 115 jours d’opération. Bien évidemment, avec une saison de navigation de près de 250 jours, la MCM pouvait échelonner les opérations dans le temps. Toutefois, cette activité de transbordement ainsi que l’amarrage des charbonniers constituaient une entrave au bon fonctionnement de la voie navigable, au point où la Canadian Navigators’ Federations’en plaindra en 1935. Devant cette situation, les autorités du canal de Lachine limiteront l’amarrage à deux navires en tout temps.

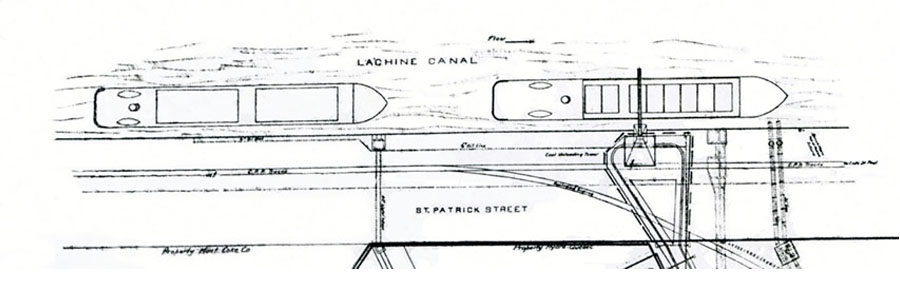

Archives Hydro-Québec, Carte de l’usine à gaz de ville LaSalle, H2/1402-05/31 déc 1945 (détail).

Un rare témoin du transbordement du charbon dans les Amériques

Lors de son érection entre 1914 et 1916 par Mead Morrison Mfg Co., environ 350 quais de déchargement du charbon existaient sur les Grands Lacs aux États-Unis et une cinquantaine au Canada. Cependant, ces infrastructures étaient souvent temporaires ou déplaçables. Aujourd’hui, à l’exception de quelques grues d’un autre type sur la rivière Calumet aux États-Unis, la grue LaSalle-Coke demeure la seule grue fixe ancienne encore debout sur le continent.

Un repère visuel et un témoin du passé industriel canadien

Le canal de Lachine a été un corridor industriel de première importance, jalonné de voies ferrées, de ponts et d’infrastructures énergétiques. Bien que la plupart des établissements manufacturiers et installations portuaires aient disparu, la grue LaSalle-Coke se dresse toujours sur les berges du lieu historique national du Canal-de-Lachine comme un vestige emblématique de ce passé.

La grue LaSalle-Coke avec vue sur la voie navigable du lieu historique national du Canal-de-Lachine. Crédit photo : Parcs Canada.

Sa hauteur et sa silhouette imposante en font un repère visuel majeur. Toutefois, la disparition des infrastructures aériennes qui reliaient la grue à l’usine rend difficile l’interprétation de ses fonctions initiales pour le grand public. Dernier témoin de son genre, elle nous rappelle son rôle fondamental dans l’acheminement du charbon vers l’un des complexes industriels ayant alimenté Montréal en énergie au 20e siècle.

En 2025, le canal de Lachine est le théâtre d’une année de festivités pour commémorer son 200e anniversaire. Cet événement marquant est célébré avec une série d’activités culturelles, historiques et récréatives destinées à honorer l’héritage du canal et à engager la communauté pour la transporter à travers deux siècles d’histoire. Un projet de mise en valeur de la grue LaSalle-Coke est en développement avec PME MTL, partenaire de Parcs Canada.

Pour en connaître davantage sur les canaux historiques et Voies navigables de Parcs Canada et pour ne rien manquer au calendrier d’activités, visitez le https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/canaux-canals. Abonnez-vous à notre page Facebook @CanauxQC pour ne rien manquer!

Liste de références et bibliographie :

Jean Bélisle, Nicole Cloutier, La grue de déchargement du charbon de l’usine à gaz de LaSalle de la Montreal Light and Power, Maître d’œuvre de l’histoire/Parcs Canada, mars 2005.

Jean Bélisle, La grue de déchargement du charbon de l’usine à gaz de LaSalle de la Montreal Light and Power Company – Canal de Lachine. Inventaire, documentation et analyse des éléments démontés à l’automne 2016, Parcs Canada, mars 2017.

Par Alain Gelly, historien, et Matthieu Paradis, conseiller de la gestion des ressources culturelles, Parcs Canada, avec la collaboration de Jean Bélisle, historien.

*Cet article a été publié dans le magazine numérique été 2025 de Québec Yachting. Abonnez-vous, c’est GRATUIT!