Les écluses de Montréal : une histoire à connaître!

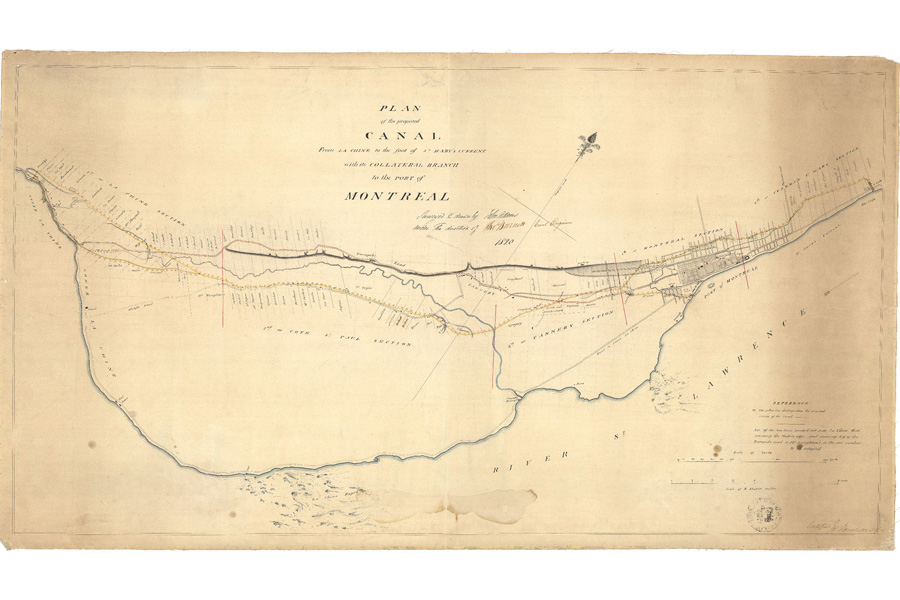

John Adams, Plan proposé du canal allant de Lachine au pied du courant Sainte-Marie avec sa branche latérale vers le port de Montréal. Fonds ministère des Terres et Forêts – BanQ-Québec, Cote E21,S555,SS1,SSS21,P29, Id 259438, 1820.

Indispensables au fonctionnement d’une voie navigable, les écluses sont des ouvrages d’ingénierie qui dictent le gabarit et le tonnage des bateaux qui les empruntent. À Montréal, les écluses du canal de Lachine sont non seulement essentielles à la navigation, mais elles ont aussi façonné leur environnement immédiat. Bien que les cinq écluses actuelles du canal aient des caractéristiques communes telles les dimensions du sas, chacune possède une histoire distincte. Dans cet article, nous découvrirons ensemble l’histoire des écluses de Montréal, situées à proximité du port et dont les débuts de la construction remontent à 1824. Mais avant, nous aborderons l’histoire de la construction du canal de Lachine, des premières tentatives au XVIIe siècle jusqu’à son achèvement en 1825, en passant par les défis économiques, politiques et techniques rencontrés.

Du rêve à la réalité : la construction d’une voie navigable dans le sud-ouest de Montréal.

Les rapides de Lachine ont longtemps constitué un obstacle majeur à la navigation, invitant très tôt les navigateurs à vouloir les contourner. En 1671, dans un mémoire au Roi, François de Salignac de La Mothe-Fénelon est le premier à émettre par écrit l’idée de creuser un canal entre Montréal et Lachine. Idée qui a été reprise par François Dollier de Casson, supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, et qui s’est matérialisée en 1689 avec le début des travaux du canal des Sulpiciens. Interrompus la même année, ceux-ci ont repris à Lachine en 1700 sous la direction de Gédéon de Catalogne avant de s’arrêter définitivement en 1701 après son décès.

Au début du XIXe siècle, des facteurs surtout économiques et militaires motivent la relance du projet de construction d’une voie navigable entre Lachine et Montréal. Ainsi, en 1815, Sir George Prévost, gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, recommande à la Chambre d’assemblée du Bas-Canada de s’associer au gouvernement impérial pour réaliser le projet. La Chambre approuve et débloque 25 000 livres sterling (£). En 1818, le capitaine Samuel Romilly propose un tracé partant du lac Saint-Louis à Lachine, traversant la rivière Saint-Pierre avant de bifurquer vers le faubourg Saint-Laurent afin de rejoindre le fleuve Saint-Laurent au pied du courant Sainte-Marie avec une branche menant au port de Montréal. Cependant, la mauvaise conjoncture économique refroidit l’enthousiasme gouvernemental et, en 1819, l’élite économique de Montréal prend le relais en formant la Compagnie des propriétaires du canal de Lachine. Pourtant, la réalité les rattrape et leur levée de fonds visant à récolter les 78 000 £ nécessaires à la construction s’avère un échec.

Grâce à une contribution impériale en échange d’un libre accès aux navires militaires, le Bas-Canada entreprend la construction du canal en 1821. Les premiers travaux débutent le 17 juillet, mais le tronçon devant mener au Pied-du-Courant est abandonné au profit d’un embranchement vers le port. Malgré les défis financiers, les coûts d’acquisition des terrains longeant le secteur urbanisé de Montréal (dont Griffintown) et la construction de ponts qui rebiffent alors le gouvernement du Bas-Canada, celui-ci n’abandonne pas pour autant l’idée de le réaliser dans un avenir rapproché.

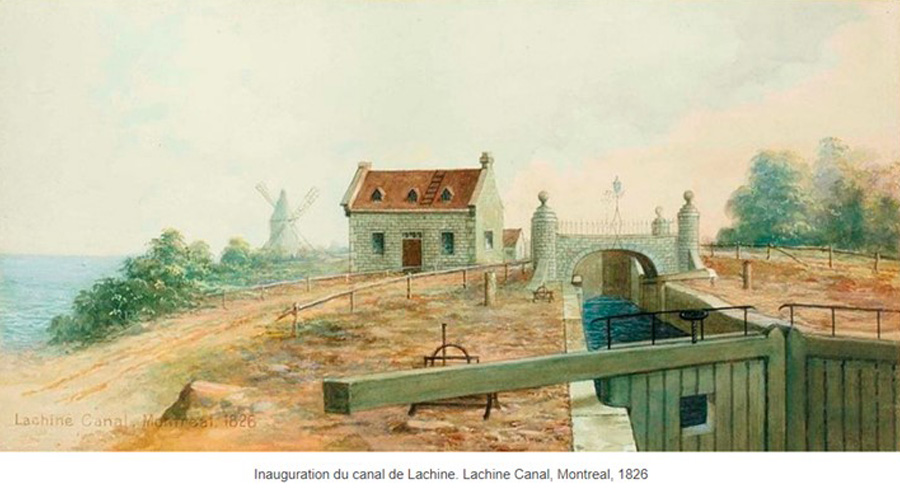

La densification de la zone menant à la Pointe-du-Moulin retarde la décision sur l’emplacement des écluses de Montréal, finalement déterminé en 1824. Le canal est inauguré le 24 août 1824 par le passage d’un navire entre l’écluse de Lachine et celle de Saint-Gabriel alors que la section comprise entre l’écluse de Saint-Gabriel et celles de Montréal n’est pas encore terminée. En 1825, les travaux sur les vannes et les écluses sont suffisamment avancés pour permettre le passage des bateaux sur toute la longueur du canal. Réalisé au coût de 130 000 £[1], le canal de Lachine est alors le plus grand projet de travaux publics du Bas-Canada. Mesurant 15,5 km avec sept écluses, cette voie navigable permet aux navires de franchir un dénivelé de 13 mètres et d’éviter les impressionnants rapides de Lachine.

Inauguration du canal de Lachine, 1826. H. Bunnett, Musée royal de l’Ontario.

Histoire des écluses de Montréal : de 1824 à aujourd’hui

La construction des écluses de Montréal, initialement au nombre de trois, a été marquée par des défis importants, notamment la proximité du fleuve Saint-Laurent. Pour assurer la pérennité des écluses en pierre de taille, des pilotis ont été installés pour stabiliser le sol sablonneux et des infrastructures telles qu’un quai et une jetée– aujourd’hui, respectivement du côté des rues de la Commune et Mill – ont été construites. La présence des écluses ainsi que d’une clôture de bois en a limité l’accès à l’eau pour la population montréalaise. Pour remédier à cela, deux puits ont été aménagés sur le quai pour fournir de l’eau potable. Les besoins commerciaux et d’entreposage des marchands ont été considérés avec l’aménagement de la partie au nord de la rue de la Commune, qui longe le canal et qui leur est dévolue. Devant l’accroissement du trafic maritime sur le canal de Lachine, on aménage au début des années 1830 les deux biefs du secteur.

James Duncan, Canal de Lachine, Musée McCord, M984.273, vers 1850.

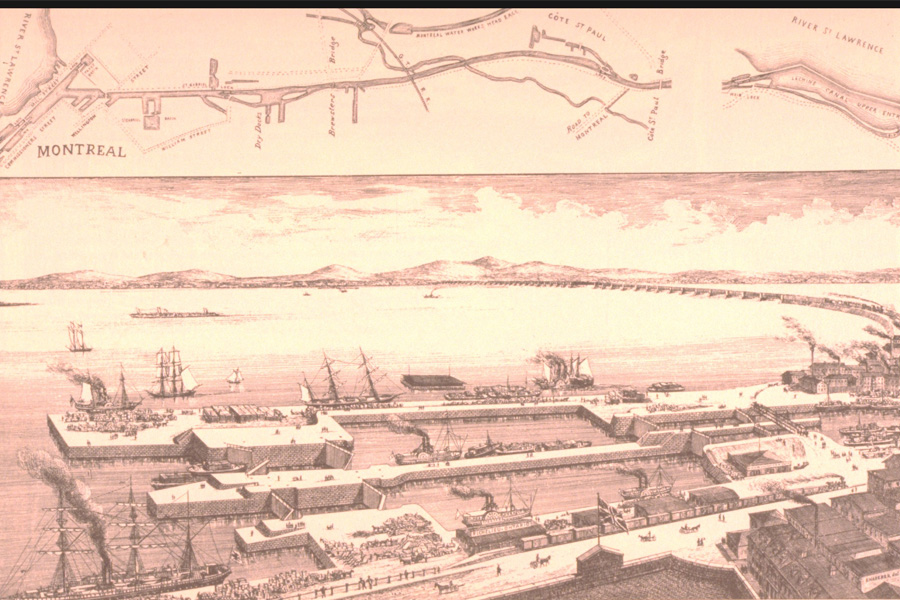

Durant la décennie 1840, en cette ère des canaux en Amérique du Nord britannique, on élargit, notamment afin de répondre à l’accroissement du commerce intercolonial, ceux du Saint-Laurent de manière à assurer le passage d’une batellerie au gabarit et au tonnage de plus en plus imposants (sloops, goélettes et bateaux à vapeur). Entre 1843 et 1848, le canal est élargi et les dimensions des écluses sont augmentées. En 1844, les trois écluses de Montréal sont réduites au nombre de deux. En 1848, les écluses mesurent au moins 61 mètres de long sur 14 mètres de large avec une profondeur de 2,75 mètres, permettant l’accès à des navires de 4,87 m de profondeur. Bref, les océaniques peuvent désormais transborder leurs marchandises au bief no 2 ou encore y hiverner.

En 1871, le Canada entend moderniser ses canaux et en fait même un leitmotiv du développement de ce pays tant les améliorations du réseau des canaux du Saint-Laurent sont essentielles au développement du commerce interprovincial. Alors qu’on élargit et uniformise les dimensions du réseau de canaux, on double celles des écluses de Montréal entre 1875 et 1879. Fort d’une nouvelle entrée dans le port de Montréal, l’ensemble formé des deux écluses parallèles (celles du sud étant plus grandes que celle du nord jusqu’aux années 1902-1920), du bassin et d’une jetée longeant le fleuve transforme profondément le paysage du secteur. Entre 1935 et 1937, plus de 10 000 passages y sont enregistrés chaque année. Jusqu’à leur remblaiement entre 1965 et 1967, ces écluses sont continuellement réparées et améliorées. Déblayées lors de la deuxième phase des travaux de réaménagement du Vieux-Port de Montréal en 1990-1992, ces écluses sont administrées par Parcs Canada depuis 2010.

« Montréal : améliorations du canal de Lachine », Canadian Illustrated News, Vol. XV, No 6, 10 février, 1877, p. 88 (BAnQ – 2724122 ou BAC C 065665).

Vue de l’écluse no 1 du canal de Lachine, BAC PA 198554 / Andrew A. Merrilees Collection, vers 1900.

Un paysage transformé

Le canal de Lachine est constitué de plusieurs éléments interconnectés qui forment un véritable corridor. En plus de la voie navigable, ce corridor comprend des voies parallèles et transversales comme les voies ferroviaires, les routes, les ponts ainsi que les infrastructures permettant le transport de l’énergie. À la voie navigable viennent s’ajouter les infrastructures portuaires cruciales, telles que les quais, les bassins latéraux et les équipements de transbordement et d’entreposage. Les complexes industriels longeant les berges ou à proximité du canal témoignent des phases d’industrialisation, non seulement de Montréal, mais aussi du pays, et de l’envergure de la production manufacturière. Autant d’éléments qui caractérisent ce corridor industriel et témoignent du passé du canal de Lachine. Toujours en activité ou encore vestiges d’un temps révolu, certaines de ces composantes sont toujours présentes, tout particulièrement dans le secteur des écluses de Montréal.

Vue vers l’est du bassin Peel et du port de Montréal / Canadian Airways Ltd. Vers 1950 © Archives de la Ville de Montréal [VM94-B111-001].

L’un de ces principaux ouvrages est celui que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de « bassin Peel ». À l’époque de la navigation commerciale sur le canal de Lachine, cette section du bief no 2 formait l’interface entre les navigations océaniques et intérieures. Le bassin constituait une véritable fenêtre sur l’océan, permettant aux navires océaniques d’y transborder ou d’y charger leurs marchandises en plus de leur permettre d’effectuer les manœuvres « de retournement ». Voilà un élément central insoupçonné toujours présent dans le paysage de la voie navigable!

Au milieu du 19e siècle, l’industrialisation transforme les abords du canal pour en faire à terme l’un des plus importants complexes manufacturiers du pays. À son apogée, presque l’ensemble de ses berges est occupé par des établissements manufacturiers ou des infrastructures portuaires, formant un imposant corridor industriel. Puis le déclin s’amorce, tant et si bien que la désindustrialisation laisse de vastes secteurs en friche industrielle alors que la voie navigable est fermée à la navigation. En parallèle, le paysage du canal et de ses abords connaît d’importantes mutations au gré des démolitions, des reconversions résidentielles et commerciales et des nouvelles constructions. En 2025, la requalification urbaine bat toujours son plein, non sans qu’elle ait déjà profondément modifié le tissu résidentiel et social des quartiers environnants. Si de tels changements ont suscité et suscitent encore des débats de société, sur le plan de la gestion des ressources patrimoniales du lieu historique national du Canal-de-Lachine, ces projets majeurs, passés et actuels, exigent des efforts considérables afin d’en atténuer les impacts et d’assurer la préservation des valeurs historiques du paysage du lieu. Comme une véritable machine, le corridor du canal de Lachine se construit, se déconstruit, se modifie et évolue selon les époques, les avancées technologiques et les besoins de la société.

Le secteur des écluses de Montréal en 2019. Photo : Parcs Canada.

Cette année, le canal de Lachine est le théâtre d’une année de festivités pour commémorer son 200e anniversaire. Cet événement marquant sera célébré avec une série d’activités culturelles, historiques et récréatives destinées à honorer l’héritage du canal et à engager la communauté pour la transporter à travers deux siècles d’histoire. Dans la prochaine édition de ce magazine, vous pourrez d’ailleurs en apprendre davantage sur la grue LaSalle-Coke, véritable vestige de l’industrialisation de Montréal.

Pour en connaître davantage sur les canaux historiques et pour ne rien manquer au calendrier d’activités, visitez le https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/canaux-canals. Abonnez-vous à notre page Facebook @CanauxQC!

[1] Dans le rapport des commissaires de 1825, Journaux de la Chambre d’assemblée du Bas-Canada vol. 34, (2 mars 1825). On écrit à la page 260 que les sommes dépensées jusqu’à maintenant s’élèvent à 160 175 livres neuf schillings et 3 deniers.

Par Alain Gelly, historien, et Matthieu Paradis, conseiller de la gestion des ressources culturelles, Parcs Canada

*Cet article a été publié dans le magazine numérique Printemps 2025 de Québec Yachting. Abonnez-vous, c’est GRATUIT!