Le Saint-Laurent s’asphyxie : un déséquilibre invisible menace la vie marine et le climat

Crédit photo : JohnInNorthYork, Shutterstock.

Par Ludovic Pascal, Université du Québec à Rimouski (UQAR) et Gwénaëlle Chaillou, Université du Québec à Rimouski (UQAR)

On connaît bien le rôle de l’oxygène (O2) pour la vie sur Terre, mais il est tout aussi essentiel à celle des océans. Dans les eaux profondes du Saint-Laurent, sa raréfaction déclenche une série de réactions, invisibles à l’œil nu, qui modifient la circulation des nutriments, avec des effets potentiels sur la vie marine et sur le climat lui-même.

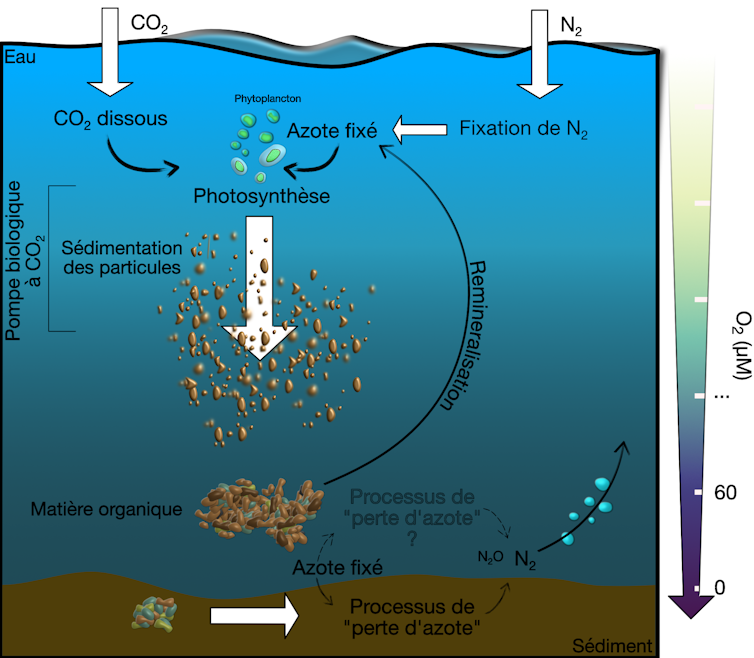

Dans l’océan, l’azote « fixé », c’est-à-dire sous une forme que les organismes peuvent utiliser, est essentiel à la croissance du phytoplancton, ces organismes marins semblables à des plantes microscopiques. Ces derniers jouent un rôle clé dans la « pompe biologique à CO2 », un processus naturel qui capture du carbone dans l’air et le transporte vers les profondeurs marines.

L. Pascal, CC BY-NC

Mais ce stock d’azote « fixé » peut être réduit lorsque certains microbes le convertissent en diazote (N2), un gaz que la plupart des organismes ne peuvent pas assimiler. On pensait jusqu’à présent que ces réactions de « perte d’azote » ne se déclenchaient que dans des conditions presque totalement dépourvues d’oxygène (moins de 5 micromoles par litre).

Une découverte qui change la donne

L’étude que nous avons récemment menée remet en question cette idée bien ancrée. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte plus large : partout dans le monde, les océans s’appauvrissent en oxygène. Depuis plus d’un demi-siècle, les zones marines pauvres en oxygène s’étendent et leur niveau de désoxygénation s’intensifie. Ces changements résultent en grande partie du réchauffement climatique et des apports excessifs de nutriments, comme l’azote, liés aux activités humaines.

Cette tendance inquiète les scientifiques. Elle menace non seulement la biodiversité marine, mais elle perturbe aussi les grands cycles naturels, comme ceux de l’azote et du carbone, qui régulent le climat de la planète.

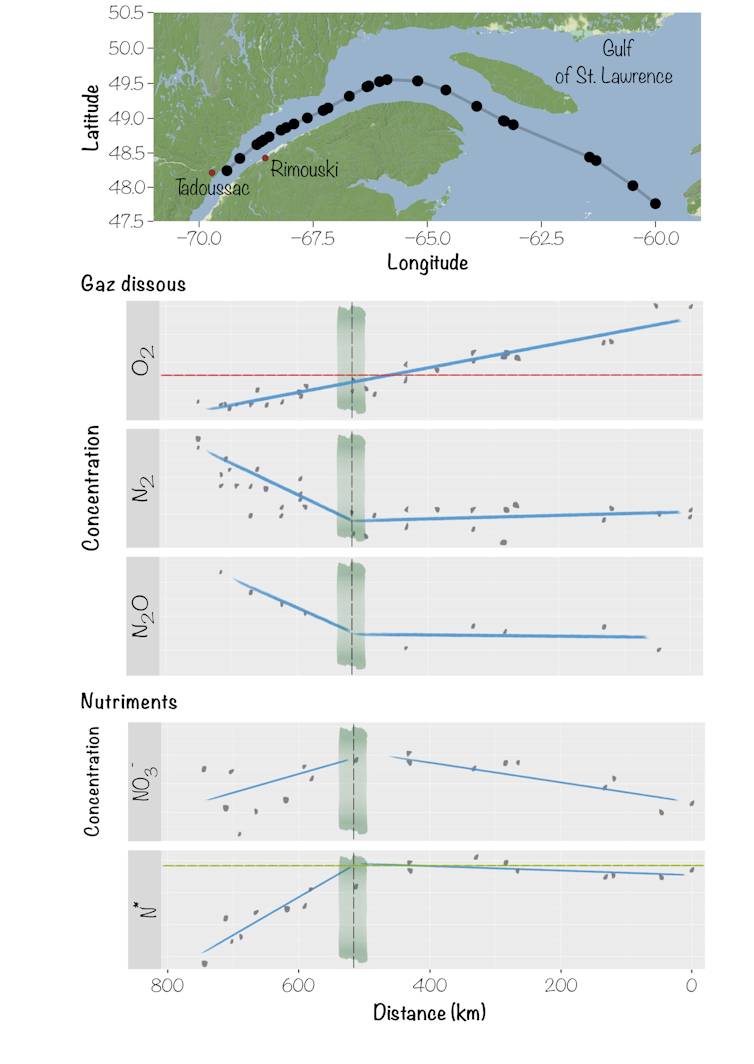

Nous avons étudié les eaux profondes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, où l’eau est sous-oxygénée, mais non dépourvue d’oxygène. Ces conditions influencent directement la façon dont l’azote est transformé ou perdu dans l’eau. Pour mieux comprendre ces dynamiques, nous avons utilisé des traceurs chimiques, un peu comme des balises invisibles permettant de suivre ces réactions, depuis les zones bien oxygénées du golfe jusqu’à celles où l’oxygène devient plus rare dans l’estuaire.

Nous avons constaté que le stock d’azote utilisable (« fixé », surtout sous forme de nitrates, NO3⁻) diminue et que du N2 est produit dès que l’oxygène descend sous un seuil critique d’environ 58 micromoles par litre. Or, ce seuil est beaucoup plus élevé que ce que l’on pensait nécessaire pour activer les réactions de « perte d’azote ».

Cet article fait partie de notre série Le Saint-Laurent en profondeur

Ne manquez pas les nouveaux articles sur ce fleuve mythique, d’une remarquable beauté. Nos experts se penchent sur sa faune, sa flore, son histoire et les enjeux auxquels il fait face. Cette série vous est proposée par La Conversation.

Mais ce n’est pas tout : sous ce même seuil, nous avons également observé une production de protoxyde d’azote (N2O), un gaz à effet de serre (GES) 300 fois plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement global. Or, dans le Saint-Laurent, les eaux profondes remontent naturellement vers la surface près de Tadoussac, poussées par la circulation des masses d’eau de l’estuaire et les marées. Cette remontée d’eaux riche en N2O transforme l’estuaire en une zone potentielle d’émission de GES vers l’atmosphère, montrant clairement le lien entre la désoxygénation des eaux profondes, le cycle de l’azote et le climat.

Où cette production se produit-elle ?

Pour comprendre l’origine de cette production, notre équipe a d’abord examiné les sédiments du fond marin, la zone benthique, un environnement riche en matière organique et quasiment dépourvu en oxygène, où d’importants changements avaient déjà été observés.

Les résultats ont révélé que les sédiments ne racontent pas toute l’histoire : bien que l’azote « fixé » y soit effectivement consommé, cette consommation ne suffit pas à elle seule à expliquer les fortes baisses de concentration d’azote « fixé » observées dans les eaux profondes, ni la production importante de N2 et N2O qui y survient. Il semble donc que ces phénomènes résultent d’une combinaison de processus se déroulant dans la masse d’eau profonde et dans les sédiments.

(Fond de carte par Stamen design), CC BY-NC

Un déséquilibre qui se propage le long de la chaîne alimentaire ?

Et si le déséquilibre du cycle de l’azote affectait la chaîne alimentaire ? Dans cette même étude, nous avons constaté que la réduction du stock d’azote « fixé » entraînait un déficit de celui-ci par rapport au phosphore disponible (mesuré par l’indice N*).

Même si cela reste à confirmer, ce déséquilibre, combiné à la remontée d’eaux profondes pauvres en azote, mais riches en phosphore vers Tadoussac, pourrait modifier le régime alimentaire du phytoplancton dans les eaux de surface. Or, le phytoplancton est à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Un changement dans sa composition pourrait en altérer la qualité nutritive pour le zooplancton, ces minuscules organismes, eux-mêmes mangés par les poissons, maillons essentiels de la chaîne alimentaire.

Selon cette hypothèse, cela pourrait affecter la productivité des pêcheries commerciales et dégrader davantage l’habitat des mammifères marins, comme les baleines et bélugas, déjà vulnérables. Pour les communautés côtières qui dépendent de ses ressources, les conséquences de ces changements écologiques dépasseraient les pertes économiques : elles toucheraient aussi au patrimoine naturel et culturel régional.

Le Saint-Laurent à bout de souffle : des recherches aux solutions

Les eaux profondes du Saint-Laurent sont littéralement « à bout de souffle ». En perdant de l’oxygène, elles déclenchent des réactions biochimiques qui menacent la productivité marine et génèrent des gaz à effet de serre puissants. Face à cette situation, il n’est pas question de tirer des conclusions hâtives. Il devient plutôt nécessaire de renforcer le suivi des conditions chimiques et écologiques dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.

Des recherches interdisciplinaires sont indispensables pour mieux comprendre les interactions entre la désoxygénation de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, les cycles biogéochimiques et les écosystèmes. Par exemple, il demeure primordial de déterminer si le déficit en azote « fixé » influence les communautés de phytoplancton et leur qualité nutritive. Comprendre et suivre ces changements est essentiel, car ils nous rappellent que la santé de nos écosystèmes marins est intimement liée au climat de la planète.

Dans ce contexte, des pistes de solutions commencent à émerger. De récentes études proposent ainsi d’utiliser la transition énergétique pour atténuer les impacts de la désoxygénation des écosystèmes côtiers. Pour l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, certains chercheurs suggèrent d’employer l’oxygène produit lors de la fabrication d’hydrogène vert pour réoxygéner les eaux profondes. Même si les quantités d’oxygène injectées devront être très importantes pour s’assurer de l’oxygénation complète du système, cette approche ouvre des perspectives inédites pour restaurer la santé des milieux côtiers.

Pour être pleinement comprises, ces interventions doivent faire l’objet de recherches interdisciplinaires. Il s’agit non seulement d’évaluer leur faisabilité et leurs impacts écologiques, mais aussi de réfléchir aux enjeux éthiques et sociaux qu’elles soulèvent.![]()

Ludovic Pascal, Research associate, Université du Québec à Rimouski (UQAR) et Gwénaëlle Chaillou, Professeure de chimie marine à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER-UQAR), Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()